|

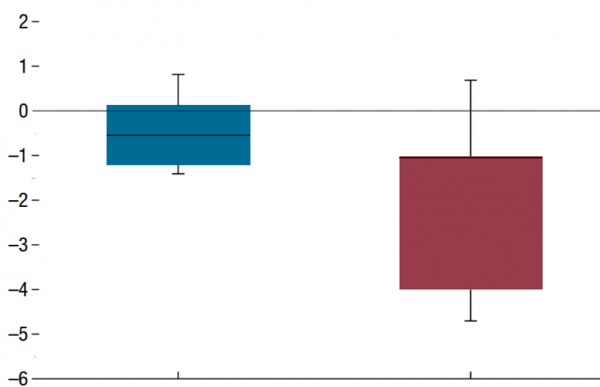

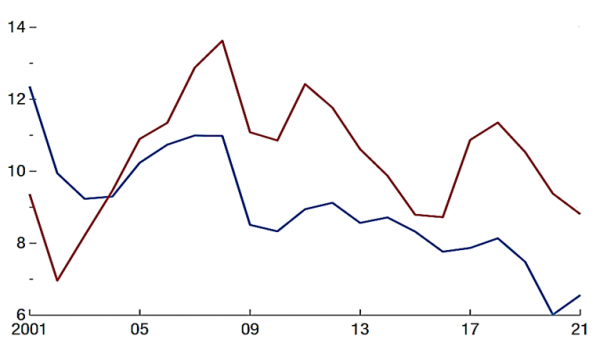

程实 张弘顼/文 2024年下半年,全球经济继续呈现复苏态势。尽管短期内复苏势头依旧强劲,但长期来看,全球资本和劳动要素的错配问题日益严重。资源要素的错配可能会抑制全球全要素生产率的增长,从而拖慢长期经济增速。我们的研究发现,资源要素错配的根源可以追溯到多次重大经济危机,包括2008年金融危机、2010年欧债危机、2020年全球新冠疫情以及近期的地缘政治危机。在多重危机的影响下,全球价值链上的融资约束加剧,跨国资本配置失衡,劳动力市场流动性下降以及就业市场结构性失衡,这些因素都在不断扭曲资源分配,从而影响经济修复的持续性。 聚焦全球主要经济体,美国经济增速预计在2024年二季度达到年内高点后逐步下滑,呈前高后低走势。欧元区在2024年下半年仍将面临复杂的经济环境,尽管通胀压力有所缓解,但欧元区经济增速仍然疲软。日本经济将继续面临增长乏力的局面。新兴市场经济虽继续修复,但资源错配问题依旧严重。全球资源错配不仅影响经济部门,还将对全球金融市场产生冲击。在资源错配的持续影响下,全球资本流动呈现出“存量结构化、增量高波动”的特征。在经济前景和地缘预期不明朗的情况下,全球存量资本开始出现避险倾向,而新增短期流动性频繁进出全球市场,共同加剧了金融市场的不确定性。 全球要素资源错配正在加剧 进入2024年下半年,尽管全球经济整体继续呈现稳定复苏势态,但全球资本要素(以资金衡量)和劳动要素(以劳动力衡量)长期存在错配的情况并未得到改善(IMF,2024)。Bils,Klenow, and Ruane(2021)实证研究发现资源错配加剧正在显著抑制全球经济全要素水平增长(图1)。一方面,根据IMF(2024)数据显示,自2008年以来,全球整体投资率(总投资占GDP的比重)趋势性下降40%(图2)。疫情后期,全球整体投资率并未呈现显著上升迹象,部分发达经济体和新兴市场整体投资率甚至出现进一步下滑势态(UNCTAD, 2023)。另一方面,全球劳动要素错配也正在加剧。自2008年以来,全球主要市场劳动力参与率(工龄人口中处于就业或求职状态的比例)有所下降,尤其是年轻人和女性。以美国为例,尽管美国在疫情后劳动参与率大幅反弹,但劳动参与率仍未恢复至疫情前3年(2017—2019)的平均水平。同时,全球就业市场就业结构在未来3—5年内面临进一步失衡的可能性正在提高。 资本要素和劳动要素长期错配主要源于四点:第一,融资约束:资本要素长期错配的原因和2008年金融危机、2010年欧债危机、全球新冠疫情危机先后对全球经济产生的冲击高度关联。三次危机下全球超过70%的国家银行体系遭受冲击,不良贷款增加,资本充足率下降,贷款能力受限加剧了企业特别是中小企业的融资约束,这使得新增资本最终集中流入了低效率部门;第二,地缘冲突与跨国资本错配:资本要素错配加剧也与近年地缘风险不断提升有关。随着过去5年全球贸易保护主义抬头,大国冲突频发,乌俄及中东等能源供应国战争再起导致能源供应链中断,全球资本避险情绪不断抬升,加剧了跨国资本配置在国际贸易间的明显失衡(如国际资本集中回流少数发达国家或特定行业);第三,劳动力流通性放缓:源于新冠疫情导致部分劳动力人口(尤其是女性)提前永久性退出劳动力市场,主要经济体人口老龄化加剧显著,适龄劳动力降低;第四,劳动结构失衡,结构性失业提升:人工智能等新技术的发展加剧了对不同技能劳动力的需求分化。由于就业结构的调整滞后于技术变迁,最终导致劳动力错配分布在行业和技能层面。 图1:2000—2020年全球主要经济体资本与劳动要素对全要素增长的贡献率(%)

数据来源:IMF,工银国际整理

图2:2001—2021全球整体投资率(红色为发达国家,蓝色为新兴市场)(%)

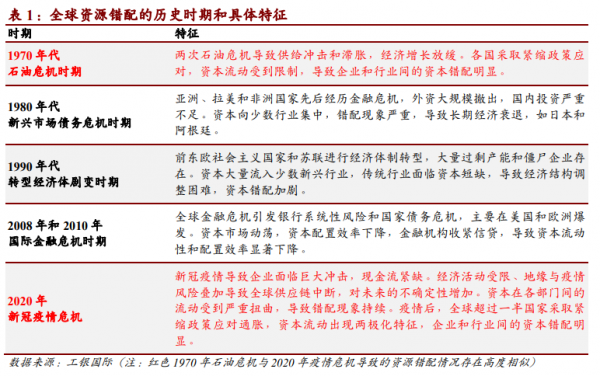

数据来源:IMF,工银国际整理 要素资源错配的历史时刻与异同。回顾历史,全球要素错配现象在1950年后总共发生了5次。一是1970年代石油危机时期:1970年代初两次石油危机导致供给冲击和滞胀,许多国家采取紧缩政策应对,这导致资本在企业和行业间出现扭曲错配;二是1980年代新兴市场债务危机时期:许多亚洲、拉美和非洲国家先后爆发金融危机,外资流出加剧了国内投资的匮乏,资本可能向少数行业集中,错配现象突出直接导致日本和阿根廷自此陷入长期经济衰退;三是1990年代转型经济体剧变时期:前东欧社会主义国家和苏联进行体制转型,大量过剩产能和僵尸企业存在,资本很可能大量流入少数行业导致错配;四是2008年和2010年国际金融危机时期:银行系统性风险和国家债务危机相继在美欧爆发,直接导致全球资本配置效率出现明显下降;五是2020年新冠疫情危机:疫情使得全球企业面临巨大冲击和现金流紧缺,加上对未来前景的高度不确定性,持续扭曲资本在部门间的流动。劳动力市场流动性放缓,劳动结构走向失衡。我们将当前后疫情时期全球资源要素错配情况与历史之前的错配时期进行比较,发现当前资源错配现象更加类似于1970年石油危机后的错配现象。具体来说,首先,两次错配时期均源于供给侧冲击导致。1970年代的石油危机和2020年的新冠疫情都导致了严重的供给冲击,扰乱了正常的生产和供应链条。其次,政策反应同步。石油危机与新冠疫情均导致了严重的经济滞胀,各国政府和央行采取了广泛性的紧缩货币政策。这些政策意在稳定经济, 但也加大融资约束,进而扭曲资本配置。再次,经济前景不确定性增加。无论是石油危机还是新冠大流行都伴随着全球地缘冲突频发,从而极大增加了经济的不确定性,企业和投资者预期不确定性加剧。另外,两次要素错配均面临更严峻的结构转型挑战。1970年代的新兴产业如电子和信息技术冲击了传统制造业就业;2020年后人工智能等新技术也对劳动力市场带来重塑,两个时期都需要应对结构转型的挑战。最后,全球化影响显著。上世纪70年代开启的全球化浪潮加剧了劳动力要素的国际流动。2020年后的逆全球化趋势浮现,开始放缓全球劳动要素流动。

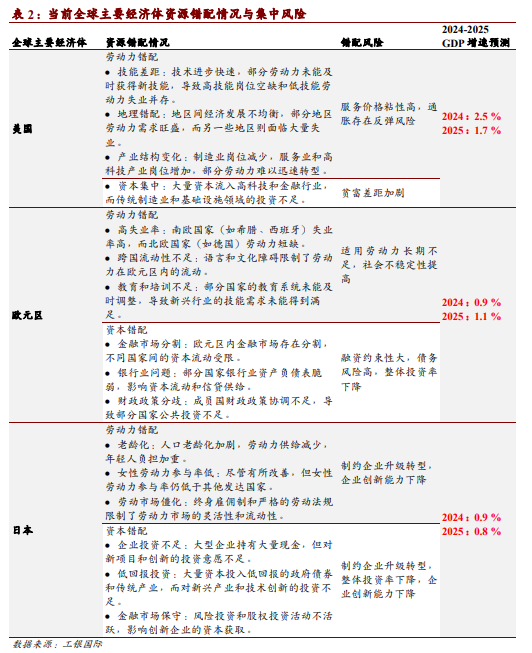

全球资源要素错配将抑制全球经济快速增长。尽管2024年下半年全球经济持续复苏的步伐不会停止,但仍需注意全球经济在资源要素错配影响下,经济修复的持续性将受长期挑战。一是全球价值链上融资约束加剧将抑制企业扩张。基于BIS(2023)年的研究指出全球价值链上的中小企业往往是创新和技术进步的重要推动者。融资困难将限制它们的研发投入和创新活动,进而抑制整个经济的技术进步和结构升级(Qiu, Shin, and Zhang., 2023);二是劳动力市场不平衡造成结构性失业上升。一方面,资本集中在资本密集型行业可能导致这些行业的劳动力需求增加,但其他行业的劳动力需求却不足。另一方面,技术进步和自动化的发展加剧了对高技能劳动力的需求,而低技能劳动力的需求相对减少,导致技能错配和结构性失业问题;三是跨国资本配置失衡加剧国际资本流动不稳定, 可能抑制国内投资和消费。全球资本错配通常反映在国际资本流动的不稳定性上升,全球资产价格波动性加剧。这种不稳定的资本流动增加了经济的不确定性,抑制了企业和消费者的信心,进而影响经济复苏。全球资源错配下,2024年下半年全球主要经济体的经济增速或开始放缓。 美国经济增速或呈前高后低走势。尽管美国通过财政刺激、制造业回流、芯片和基建法案刺激等一系列政策弱化了供应链成本抬升、资源错配与经济前景不确定性相互叠加对其经济修复产生的负面影响。但比较上世纪80年代的情况,如果全球地缘风险持续,高利率政策可能会在经济强复苏周期结束后导致信贷息差持续上升,资源要素扭曲加剧将导致企业和居民信贷扩张持续放缓并收缩。我们预计美国实际GDP季调同比增速2024年第二季度将达到年内高点(3.3%),2024年第三至第四季度经济增长开始下行,分别为2.1%和1.5% 欧元区在2024年下半年仍将面临复杂的经济环境。尽管通胀压力有所缓解,但欧元区经济增速仍然疲软。具体来说,欧洲央行通过提前降息支持经济增长。出口改善和绿色经济转型也有助于帮助欧洲经济持续恢复。然而,地缘政治紧张局势导致能源供应不确定,出口波动较大以及内部政治的不稳定性仍将拖累欧元区经济增长,预计第三至第四季度欧元区实际GDP同比增速为1.2%和0.9%。 日本经济将继续面临增长乏力的局面。尽管政府和央行采取了多种措施稳定物价,但居民消费和投资的复苏仍然缓慢。日本经济的主要特征包括老龄化社会带来的劳动力短缺、依赖出口的经济结构,以及政府债务水平较高等要素扭曲问题。考虑到去年第三至第四季度日本经济增速的低基数效应,预计2024年第二至第四季度日本实际GDP增速为-0.8%、0.9%、0.6%。 新兴市场经济继续修复,但资源错配问题严重。当前,部分新兴市场大国(如巴西、印度、南非、土耳其) 预计将在2024年跟随欧央行节奏提前降息以刺激经济增长。但长期来看新兴市场中存在严重的资源错配问题。首先,制度上的障碍和政策不确定性导致资源不能流向最需要的领域。其次,金融市场的缺陷,如融资难题和高成本,限制了企业的投资和扩展能力。这些挑战将放缓新兴市场经济进一步修复。预计2024年相比2023年新兴市场经济增速整体下滑0.3个百分点至4.2%。

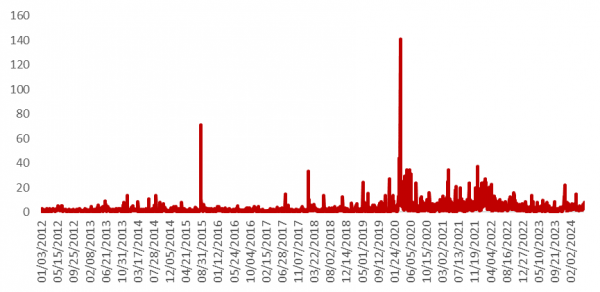

资源要素错配加剧全球资本流动呈现双特征。资本和劳动要素错配加剧也正在通过经济部门传导影响至全球金融市场。我们发现资源错配对全球资本市场流动产生了显著影响。具体来说,当前全球资本流动呈现出“存量结构化,增量高波动”的趋势特征。存量结构化是指在经济前景和地缘预期不明朗情况下,全球存量资本开始出现避险倾向。长期投资者将所持有的资金向美元、国债、黄金以及股市中的头部公司不断集中转移。 增量高波动是指新增的短期流动性流入和流出市场的频率显著提高,这反映了投资者正在将更多的市场定义为投机性市场,更多的投机行为加剧了金融市场不确定性。以全球新兴市场国家为例,新兴市场股市的波动性显著强于疫情前的水平(图2),反映全球资本增量或短期流动性在新兴市场间快进快出频率加快。 当然,国际资本快速进出部分新兴市场,也不完全对新兴市场带来负面影响。我们发现后期疫情时期,除了部分长期流动性因为避险流入新兴市场债市外,更多的短期资金频繁进出新兴市场,这在一定程度上帮助新兴市场降低了货币风险危机。具体来说,当美联储加息预期进一步提升时,资金快速回流美国,新兴市场货币风险抬升。但当美国通胀数据放缓或美联储态度偏“鸽”时,资金则会快速流入新兴市场,新兴市场货币风险下降。 最后,结合全球资本在资源错配加剧下的双特征性,考虑到资本流动与大类资产的显著相关性,我们认为2024年下半年全球股、债、外汇及大宗商品市场表现将紧密围绕全球资本流动的双特征而调整变化。具体来看,成熟市场股市,尤其是美国市场中的大型科技公司和防御性行业或将持续吸引资金配置,表现相对较好。新兴市场股市波动可能加大,短期资金频繁进出将带来更高波动性。这些市场的表现将高度依赖美联储加息节奏以及通胀发展等因素。债市方面,美国国债等安全资产可能持续受到青睐。新兴市场本币债的表现或将分化, 基本面良好、经济政策可靠的国家债券更受欢迎。外汇方面,美元指数的走势将主导其他货币表现,如果通胀反弹可控而美联储降息预期释放,则美元可能在下半年承压。新兴市场货币涨跌互现,总体仍存在贬值压力。大宗商品方面,避险资金青睐黄金等贵金属,金价有望下半年高位震荡并伴随美联储降息继续走强。 图3: 全球新兴市场资本波动指数

数据来源:工银国际,Wind(注:基于Cboe EmergingMarkets Volatility Index(新兴市场波动指数)与新兴市场资本净流出加权计算) (程实系工银国际首席经济学家,张弘顼系工银国际资深经济学家) 参考文献 Bils, M., Klenow, P.J. and Ruane, C., 2021. Misallocation ormismeasurement?. Journal of Monetary Economics, 124, pp.S39-S56. ESCAP, U., 2023. Foreign direct investment trends and outlookin Asia and the Pacific 2023/2024. IMF 2024. World Economic OutlooK. Database. 2024 Apr. Qiu, H., Shin, H.S. and Zhang, L.S.Y.,2023. Mapping the realignment of global value chains (No. 78). Bankfor International Settlements. (责任编辑:) |